Ce site est participatif !

Si vous souhaitez contribuer, quelle qu’en soit la manière, contactez-nous.

Projet Graines de Pop-Up CATTP IJ Ambérieu – copyright Xavier Crost PhotoClub Bressan – Culture NoMad CPA 2017

Etre proche aidant : que cela veut-il dire ?

Un aidant informel est une personne qui fournit un soutien à un proche en situation de dépendance. Cette dépendance peut être due au grand âge, au handicap ou à une pathologie physique ou mentale lourde.

L’aide que fournit l’aidant peut être totale ou partielle, et de nature diverse.

Cette terminologie a été utilisée par les professionnels et non par les aidants eux-mêmes.

Les aidants jouent un rôle très important dans notre société mais ils ne se reconnaissent souvent pas eux-mêmes comme aidants. « aidant naturel » « aidant informel » « proche aidant » « aidant ».

Un aidant professionnel est un travailleur du soin, d’assistance à la personne, qui est payée pour fournir ce soin.

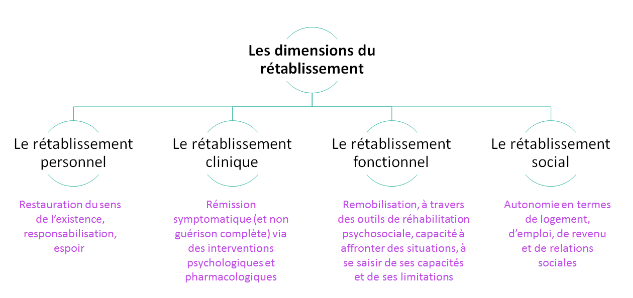

Dépendance et autonomie

L’autonomie renvoie à la capacité d’une personne à s’auto gouverner, c’est-à-dire à agir selon ses propres lois, à se déterminer par elle-même. Elle regroupe les notions de liberté de choix, d’autodétermination et de responsabilité. Elle inclut la notion de libre-arbitre et de jugement

La dépendance est un mot proche de la notion de handicap. Elle inclut la notion d’adéquation entre aptitudes physiques et fonctionnelles d’une personne et son environnement. Un handicap survient lorsque l’atteinte occasionne des limitations, dans les capacités du sujet à réalise des tâches fondamentales. Par exemple, une atteinte de la force musculaire peut représenter une limitation fonctionnelle, mais être un handicap physique ou non selon dans quel environnement elle survient.

Le mot dépendance désigne le fait d’avoir besoin de l’aide d’autrui pour vivre comme marcher, se laver, se nourrir.

Mieux me connaître en tant qu’aidant

Peut-être que vous vous êtes déjà demandé comment mieux comprendre les caractéristiques de votre relation d’aide et de votre rôle d’aidant. Le questionnaire ci-dessous vous propose d’évaluer votre situation actuelle de proche aidant. Nous vous recommandons de répondre aux questions avec une personne de confiance, particulièrement pour identifier vos limites et besoins actuels.

Ces questions concernent uniquement votre propre situation : il n’y a donc pas de réponse juste ou fausse. Il est aussi possible de cocher plusieurs réponses selon les questions.

La relation d’aide peut prendre différentes formes : physique, morale, matérielle, technique. Ainsi, il est importance de cultiver des qualités telles que la patience, l’empathie, la flexibilité, la sensibilité pour vous préserver, et préserver votre relation avec votre proche.

Enfin, pour mieux vous connaître, vous pouvez réfléchir :

- À vos propres motivations

- Aux activités et tâches que vous effectuez, tels que les soins personnels, la toilette, l’aide à l’habillage, la préparation des repas, l’aide à la mobilité, les tâches domestiques, l’organisation des transports, l’aide à la gestion des finances, l’aide à entrer en relation avec les autres, l’aide au suivi médical et à l’accompagnement aux différents rendez-vous, l’aide dans la gestion et la prise des médicaments, les travaux ménagers (ménage, lessive)

- Le soutien que vous apportez : soutien moral, être une personne de confiance pour créer une relation de compagnonnage et d’échange

Conséquences émotionnelles de la relation d’aide et du rôle d’aidant.

Etre aidant peut provoquer des sentiments ambivalents, tels que la tristesse, l’anxiété, l’impuissance, ce qui peut mener à un risque d’épuisement. La relation d’aide peut aussi apporter de la joie, du plaisir, un sentiment d’accomplissement